親や先生から、「勉強しなさい!」「少しでも良い大学に入りなさい!」と言われたことのある方、いらっしゃいますか?

一昔前は、勉強をして偏差値の高い大学に入学し、大手企業に就職することが安定の道でした。私自身、学力を重視した教育を受けて大人になり、安定した資格を持つ“看護師”の道を歩んできました。

しかし、実際はどうでしょうか?

コロナ禍で、従来は「安定している」とされていた企業や職種でも大きな影響を受け、たとえ学歴が高くてもリストラや転職が当たり前となりました。医療職も「安定している」と思われがちですが、病院の赤字経営と深刻な人手不足に直面し、離職率は増加しています。さらにAIの進歩により、「AIに奪われる仕事」と揶揄される職種も出てきています。

これからの激動の時代で「お金を稼ぎ続ける」ためには、有名大学や有名企業に入ることがゴールなのではなく、その先の“本当の能力”を輝かせる必要があるのです。

「その先の“本当の能力”」とは何か?

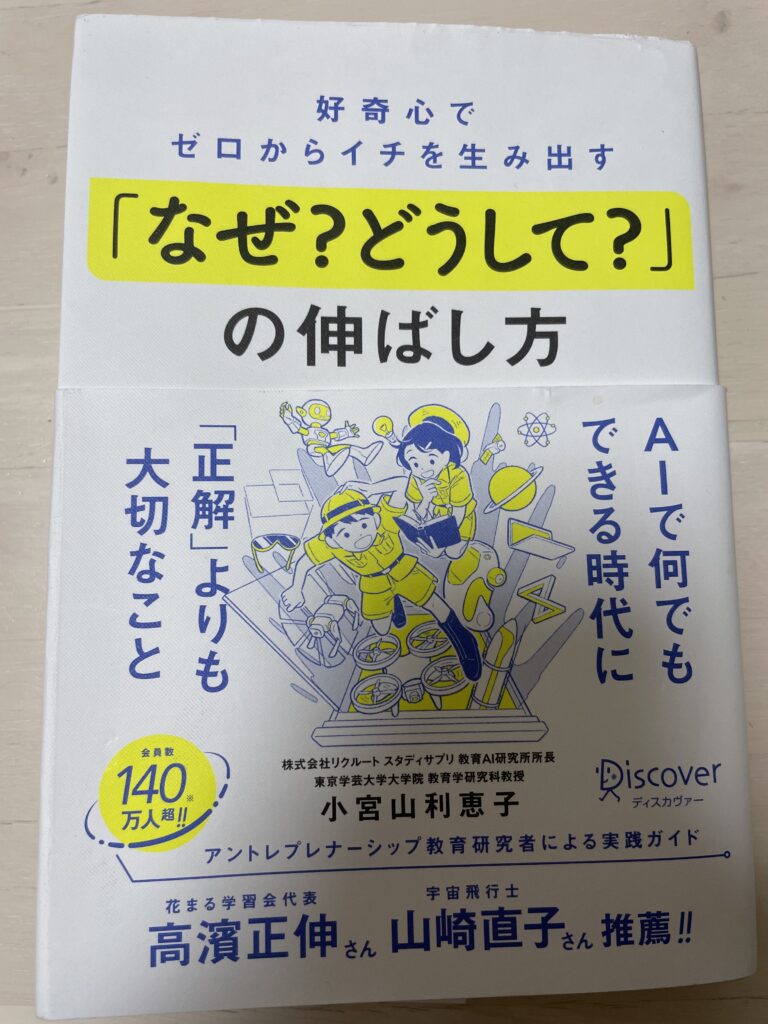

今回は、【好奇心でゼロからイチを生み出す「なぜ?どうして?」の伸ばし方】から学んだことを解説します!

本の要約

この本は、リクルートスタディサプリ教育AI研究所所長の小宮山先生が、AIで何でもできる時代に必要となる「ゼロイチ力(アントレプレナーシップ)」について書かれています。

これさえ読めば理解できる!を4点にまとめたので、解説していきます。

【好奇心でゼロからイチを生み出す「なぜ?どうして?」の伸ばし方】

- 日本の子どもは勉強ができても、その知識を活用する能力が低い

- これからの時代は、「自律型」で「起業家的行動能力」の高い人材が求められる

- 子ども時代こそ基礎を築くチャンス!「ゼロイチ力」の育て方

- 親がやるべきこと!「子どもの〇〇を伸ばせる環境を与えよ」

①日本の子どもは勉強ができても、その知識を活用する能力が低い

日本の国際競争力は転落しており、スタートアップ企業やユニコーン企業と呼ばれる会社が世界的に少ないそうです。日本の義務教育は世界に誇る高いレベルを維持しているにもかかわらず、国際競争力が低下しているのはなぜでしょうか?

OECD(経済協力開発機構)の調査によると、日本の子どもは数学の基礎学力は高い水準ですが、数学的思考力を応用して解決する能力が他国の平均より低いことが明らかになりました。正解がある問題を受け身のまま解くだけの学校教育が、失敗を恐れずに新たな価値を生み出すイノベーションの低下に繋がっているのです。

②これからの時代は、「自律型」で「起業家的行動能力」の高い人材が求められる

高度経済成長期の大量生産の時代には、全員同じマニュアルに従い、指示通りに正確に仕事ができる人材が求められていました。学校教育もこれに基づき、「規律性」や「傾聴力」を育むカリキュラムが続きました。その結果、社会に出てからも、他者の指示がないと行動できなかったり、失敗を極端に避けたりする傾向があるのです。

しかし、雇用形態が変化している現在は、「主体性」や「課題発見力」、また「専門的なスキル」を持った人材に価値があります。つまり、自分からやるべきことを考えて行動できる『自律型』で、新しい事業を創造しリスクに挑戦できる『起業家的行動能力(アントレプレナーシップ)』の人材が求められているのです。

③子ども時代こそ基礎を築くチャンス!「ゼロイチ力」の育て方

アントレプレナーシップはビジネスマインドとして語られることが多い言葉ですが、好奇心旺盛で柔軟な発想を持つ子ども時代こそ築くのに適しています。アントレプレナーシップを子ども向けにアレンジした言葉が、本書で使われている「ゼロイチ力」です。

「ゼロイチ力」の育て方を4つにまとめて紹介します。

<「ゼロイチ力」の育て方 4選>

- 身近な課題に気づこう

- 知識の「点」を、経験の「線」に繋げよう

- 失敗や行き詰まることをポジティブに捉えよう

- 自分の好きを追求しよう

①身近な課題に気づこう

AIにできないことは“問いを生み出す”ことで、イノベーションは人々が抱えている「不便」「不満」「不足」「不平」に気づくことから始まります。つまり、まずは「不」に気づくことがゼロイチ力の出発点ともいえます。

子どもが身近な課題に気づく習慣として、「半径5メートルの気づき」探しが推奨されています。例えば、「家の中で使いにくい生活用品は?」「街の中で、子どもにとって不便なことは?」といった質問を投げかけ、新しい視点で物事を見れるように誘導してみてください。日常の“ちょっとした気づき”を子どもが見つけられたら、そこから理由や解決方法を考えるなど話を膨らませるようにしましょう。

②知識の「点」を、経験の「線」に繋げよう

「知識(=点)」とは、情報を得ることです。「経験(=線)」とは、これらの個々の知識(点)を実際に使ったり試行錯誤したりする中で結びつけ、一連の流れ(線)にすることです。

知識(点)だけでは見えにくい全体像が経験によって繋がり「線」となり、新しいアイデアやより深い洞察(知恵や知見)を生み出すことができるのです。

(前略)まったくバラバラの知識と経験が何かのきっかけでつながることもたくさんあります。ジョブスの言葉にもあるように、「バラバラの点であっても将来それが何かの形で必ずつながっていくと信じ続けることだ。関係がないと思っていた点がつながり、線になる」のです。

好奇心でゼロからイチを生み出す「なぜ?どうして?」の伸ばし方(P.144)

ネット検索が容易となり、瞬時に多くの情報を得られるようになったからこそ、実際の体験を通して体系的な理解を深める「経験」が貴重となっています。

子どもへの教育でも、1〜100まで言うことよりも実際に物の数を数えてみたり、図鑑を見るだけではなく実際に虫を観察してみたりと、点が線になる体験を重視したいと感じました。

③失敗や行き詰まることをポジティブに捉えよう

日本人は失敗に対する恐怖心が世界的に見ても強いそうで、そんな大人を見ている子どもは「失敗はダメなもの」と思い込んで育ちます。大人も子どもも、まずは失敗はダメなものという思い込みを捨て、たくさんの小さな失敗を経験することが大切です。

よくある失敗の原因は、知識不足による「無知」や、計画自体に無理がある「企画不良」です。同じ失敗を繰り返していたらそっとアドバイスをしつつ、「失敗をしてもそこから学んで改善を加えてやり続けていれば上達する」ということを教えるようにしましょう。また、できないことをできるようにすること以上に、人に頼ることのスキルも身につけさせてあげたいと感じました。

④自分の好きを追求しよう

子ども時代こそできる「好きの追求」と「熱中体験」は、その後の人生を左右する価値の高い経験です。私自身、幼少期にこの経験がなかった(あえて厳しい言い方だと「させてもらえなかった」でしょうか)故、自分の“好き”や“やりたいこと”がイマイチわからずにいます。

好きを極めた人が活躍する時代に、嫌いなことに時間と労力を費やすほどムダなことはありません。(中略)ここで間違えてほしくないのは、あきらめるべきは子どもより親のほうということです。(中略)過去に投資した費用、労力、時間がもったいないと考え、無理に子どもに嫌がることを続けてしまう傾向があります。

好奇心でゼロからイチを生み出す「なぜ?どうして?」の伸ばし方(P.172-173)

思わず頷いてしまうほど深く納得でき、同時にハッとさせられました。習い事や受験など、始めたら親の方が後に引けなくなる感覚は理解でき、まだ子どもが3歳であっても身が引き締まる思いです。

④親がやるべきこと!「子どもの〇〇を伸ばせる環境を与えよ」

さて、この本のまとめとも言えますが、〇〇に入る言葉は何でしょうか?

答えは、「好き」です。

親が先回りをして子どものやりたいことを決めていると、自分で生きる力は失われていきます。子どもの「好き」「やりたい」を邪魔せず、子どもが主体となって生き方を選択できるような関わり方を、今日からはじめてみましょう!

まとめ

AIで何でもできる時代に必要となる「ゼロイチ力(アントレプレナーシップ)」について、【好奇心でゼロからイチを生み出す「なぜ?どうして?」の伸ばし方】から解説しました。

【好奇心でゼロからイチを生み出す「なぜ?どうして?」の伸ばし方】

- 日本の子どもは勉強ができても、その知識を活用する能力が低い

- これからの時代は、「自律型」で「起業家的行動能力」の高い人材が求められる

- 子ども時代こそ基礎を築くチャンス!「ゼロイチ力」の育て方

- 親がやるべきこと!「子どもの〇〇を伸ばせる環境を与えよ」

<「ゼロイチ力」の育て方 4選>

- 身近な課題に気づこう

- 知識の「点」を、経験の「線」に繋げよう

- 失敗や行き詰まることをポジティブに捉えよう

- 自分の好きを追求しよう

子どもの「好き」「やりたい」を邪魔せず、子どもが主体となって選択できる関わりは、『モンテッソーリ教育』にも通じますよね。

ぜひ、今日からできることを実践してみてください。